Анализ крови — почему так важен и что показывает

- Анализ крови и диабет: какие показатели важны

- Как понять, какие анализы крови нужны именно вам?

- На что обращать внимание по результатам анализа: неочевидные моменты

Анализ крови — это не рутинная проверка «на всякий случай», а реальный способ увидеть, как работает ваш организм в деталях. Каждая капля крови содержит информацию о системах, органах, иммунной защите, обмене веществ, гормональной активности. В буквальном смысле, это «жидкая биография» последних недель — то, чего не покажет зеркальное отражение или привычное самочувствие.

Важность анализа усиливается тем, что многие серьёзные нарушения развиваются скрытно. Например:

- Диабет 2 типа может годами не давать симптомов, но при этом разрушать сосуды, зрение, почки;

- Анемия на ранних стадиях нередко проявляется как лёгкая усталость, хотя уровень кислорода в тканях уже снижен;

- Латентные воспаления или хронические инфекции можно выявить только по изменению показателей лейкоцитов и СОЭ.

Только лабораторные исследования позволяют выявить нарушения метаболических процессов задолго до появления видимых симптомов. Именно поэтому опираться исключительно на самочувствие — рискованная тактика. Достаточно вспомнить, как многие пациенты узнают о диабете только при госпитализации с гипертоническим кризом или нарушением зрения.

При отсутствии хронических заболеваний или жалоб базовый анализ крови (общий + уровень глюкозы) рекомендуется сдавать раз в год. Это поможет вовремя заметить развитие патологий. Если же в анамнезе есть предрасположенность к диабету, избыток веса, гипертония, то обследование стоит проводить каждые 6 месяцев и по показаниям врача.

Важно различать разовое значение и динамику. Пример: глюкоза натощак 6,2 ммоль/л может быть вариантом нормы в стрессе или после плотного ужина накануне, но, если такое значение повторяется трижды — это сигнал пройти углублённое исследование. Отслеживание показателей в динамике позволяет отличить случайный всплеск от устойчивого нарушения.

Анализ крови и диабет: какие показатели важны

Сахарный диабет второго типа — хроническое нарушение обмена глюкозы, с которым живёт несколько миллионов человек только в России. При этом по оценкам Минздрава, около 20% людей даже не подозревают о своём состоянии. Это делает диабет одним из самых недообнаруживаемых и, одновременно, самых разрушительных заболеваний.

Главные лабораторные маркеры для оценки рисков:

- Уровень глюкозы в крови натощак — показывает текущую концентрацию сахара. Норма — не выше 5,5 ммоль/л. Значения от 5,6 до 6,9 ммоль/л — зона преддиабета;

- Гликированный гемоглобин (HbA1c) — отражает средний уровень сахара за 2–3 месяца. Нормальным считается значение <5,7%. Диапазон 5,7–6,4% — предиабетическое состояние, выше 6,5% — критерий диабета.

Даже если текущий уровень глюкозы в норме, повышение HbA1c может говорить о скрытых нарушениях: организм уже не справляется с регулировкой сахара, хотя поджелудочная железа ещё компенсирует избыток инсулином. Именно гликированный гемоглобин позволяет увидеть развитие болезни в «скрытой фазе» — до развития выраженных клинических проявлений.

Комбинированное обследование — наиболее показательный подход. Анализ глюкозы «сейчас» отражает момент, гликированный гемоглобин — тенденцию. Вместе они дают полную картину и не допускают ложноположительных или ложнонормальных трактовок.

Пациенты с диагнозом или высоким риском диабета должны контролировать показатели регулярно. Между лабораторными визитами удобно использовать глюкометры — компактные приборы для домашнего измерения уровня глюкозы в крови. Современные устройства обеспечивают точность до ±10% от лабораторных значений, позволяют сохранять историю и выстраивать график самонаблюдения.

Микропример: если утром уровень глюкозы стабильно выше 5,8 ммоль/л, но при этом гликированный гемоглобин ещё в норме, это повод пересмотреть режим питания, физическую активность и повторить анализ через 3 месяца. Самоконтроль — не альтернатива лаборатории, но важный аргумент при формулировании рекомендаций терапевта или эндокринолога.

Как понять, какие анализы крови нужны именно вам?

Лабораторное обследование должно быть инструментом осознанности, а не панического «сдаю всё, что есть». Залог полезного анализа — понимание, что именно вы хотите выяснить и какие показатели помогут это оценить.

Типы анализов:

- Общий анализ крови (ОАК) — дает картину состояния иммунной системы, выявляет анемии, инфекции, воспаления по уровням лейкоцитов, эритроцитов, гемоглобина;

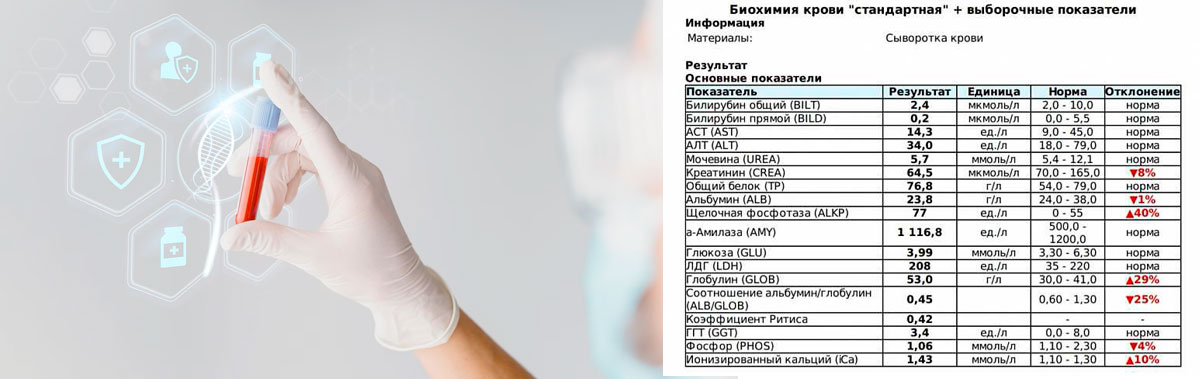

- Биохимический анализ — показывает функционирование печени, почек, поджелудочной железы, соотношение белков, жиров, глюкозы в организме;

- Гормональные панели — оценивают работу щитовидной железы, репродуктивной системы, уровень инсулина, кортизола и других регуляторов.

Если вы подозреваете диабет, то начинать следует с глюкозы и HbA1c. При отклонениях — по показаниям врач может дополнить спектр: инсулин, С-пептид, липидный профиль (уровень холестерина, триглицеридов) и УЗИ конкретного органа для оценки осложнений.

Симптомы, при которых обосновано сдавать кровь:

- резкое снижение или повышение веса без очевидной причины;

- постоянное чувство жажды, сухость во рту;

- повышенная утомляемость, особенно во второй половине дня;

- частые инфекции или сложности с заживлением ран.

На приёме у специалиста полезно не просто «ждать назначения», а задать конкретные вопросы:

- «Какие исследуемые параметры помогут подтвердить или исключить мои симптомы?»

- «Есть ли смысл проверять гормональные показатели?»

- «Мои прошлые значения были у верхней границы нормы — важно ли отследить динамику?»

Важно понимать: ни один гаджет не заменит полноценной диагностики при серьёзных подозрениях. Домашние инструменты — часть системы мониторинга, но не альтернатива медицинскому кабинету и лабораторным методам исследования.

На что обращать внимание по результатам анализа: неочевидные моменты

Фраза «в пределах нормы» может вводить в заблуждение. Нормальные диапазоны — это ориентиры, но не приговор и не иммунитет от заболеваний. Например, глюкоза 5,5 ммоль/л — формально допустима, но, если в прошлом году было 4,9 — это сигнал к вниманию. А HbA1c 5,8% — официально ещё не диабет, но уже не оптимальное значение.

Лучший способ сравнения — наблюдение за динамикой. Делайте фото результатов, ведите таблицу или используйте мобильные приложения. Это полезно не только для анализа, но и для коммуникации с врачом. В таблице динамику легко отследить. Если, например, скорость оседания эритроцитов (СОЭ) постепенно растёт, то это может быть признаком скрытого воспаления.

Распространённой ошибкой является паника. Уровень глюкозы 6,0 — не диагноз, а сигнал, чтобы посетить специалиста. Точно так же единичное снижение гемоглобина не всегда говорит об анемии — это может быть реакция на стресс, обезвоживание, физическую нагрузку перед анализом.

Обсуждение результатов с врачом необходимо. Одна и та же цифра у мужчины 30 лет и женщины 65 лет будет интерпретироваться по-разному — с учётом анамнеза, образа жизни, приёма препаратов, гормонального фона. Поэтому «сверка с таблицей в интернете» может быть стартом, но не финальной точкой диагностики.

Анализ крови — не про «проверить, что всё хорошо». Это метод видеть скрытые процессы, отслеживать риски и делать медицину осмысленной. Осознанное отношение к собственной биохимии — основа профилактики и долголетия.

- г. Санкт-Петербург

- 8 (800) 101-79-77 (звонок бесплатный)

- medkv7@yandex.ru

- Посмотреть на карте

© 2008-2025 Медтехника №7.

Обращаем ваше внимание на то, что данный интернет-сайт носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 Гражданского кодекса РФ!